Constanza vino desde la cocina con un vaso de agua para ella y una lata de sprite para Mauricio quien desde hacía rato escudriñaba las paredes del pequeño apartamento acribilladas de fotografías cuyo solo motivo en apariencia era documentar la felicidad sesentera de una pareja y el grupo de estudiantes al que pertenecía, reuniones, alguna fiesta de graduación, picnics, escapadas al Fajusco, parques, cafeterías, besos, abrazos, risa pura. Pero no, no todo era frívolo, en ciertos tramos el muro cambiaba y se abría sobre los mismos muchachos ahora en asambleas, consejos de huelga, mítines y movilizaciones callejeras donde las carcajadas y los abrazos mudaban a seriedad, puños levantados y nutridos contingentes aplaudiendo a líderes con megáfonos. El mural era elocuente: el grupo feliz también sabía comprometerse. Y claro, en las fotos no faltaba alguna consternación, algún recelo, un rostro ensombrecido y en aquella esquina, atrás de un grupo, un sujeto de gesto duro, saco y corbata ¿los vigilaba?, señales que por imposibles nunca se habrían podido detectar antes de la tarde en que las bengalas rayaron el cielo.

Este de acá es el abuelo Antonio y esta es mi abuela, la que acabas de conocer en su recámara, nada menos que la Constanza viva más antigua de la familia, por cierto, en la foto todavía no estaban casados, pero ¿ves la panza de la abuela?… era mi mamá. Constanza chica señalaba las fotos recreando con orgullo el tiempo fuerte de un linaje cuyo destino habría sido diferente, quizá hasta mediocre, pero sin duda más feliz si al abuelo no lo hubiera matado una bala frente al edificio Chihuahua en la anochecida del 2 de octubre del 68.

Desde ese día, cada 2 del mes de octubre, frente al Chihuahua, las Constanzas I y II han cumplido los kilómetros que dicta la memoria para ofrendar justo a las 6:37 de la noche una veladora y un ramo de flores exactamente en el minuto y espacio donde Antonio cayó. Al correr los años, Constanza III se suma al recorrido por primera vez cuando aún flotaba en el vientre de su madre quien se había dejado embarazar por un novio tan fugaz como intrascendente según solía contarlo entre risas nostálgicas y así, un año más tarde, ya eran tres las Constanzas que honraban en Tlaltelolco el inalterable rito de lealtad.

A propósito de aquella visita al apartamento, casi estuvieron a punto de romper cuando al referirse a los acontecimientos de esa noche Mauricio sentenciara un tanto fatuo y, para empeorar, también un tanto grave, que vergonzosamente el país había entrado al siglo XXI sin saber quién había disparado primero.

Constanza le lanzó un bofetón que gracias a sus reflejos sólo alcanzó a rozarlo con la uña del dedo medio. Estaban en la cafetería del CUC mientras abrían la sala de cine donde iban a pasar una película danesa. Desde luego ya no entraron. No fueron pocos quienes vieron el uno persiguiendo a la otra a través de los pasillos, prados e islas de CU para que al menos, repetía Mauricio agitadamente, lo mandara al diablo como se debe. Ella por fin se detuvo para darse vuelta y lanzarle a la cara una metralla más letal que las balas que mataron a su abuelo. ¿Cómo se atrevía a dudar sobre la fuente de la represión? De un instante al otro, aquel novio lindo, de buen talante y dentadura blanca se revelaba como un vulgar clasemediero sin conciencia histórica ajeno a las causas más elementales de la gente. Pero Mauricio no se consideraba ningún manipulado sin letras ni análisis, por supuesto no era un reaccionario, tampoco un radical de izquierda, pero dedicaba su esfuerzo a captar y entender las razones de la crítica enterada desde cualquier polo ideológico: para abarcar el horizonte hay que entender sus partes. Cursaba el cuarto semestre de Sociología y sus ensayos sacaban Bs y MBs incluso en las materias de los chilenos del ala exiliada allendista todavía muy vigente en Ciencias Políticas y Sociales, rojos hasta la extenuación y por ahí uno que otro escapado por un pelo de los sótanos de Pinochet. Al afirmar que nadie sabía con certeza quién había iniciado aquel infierno, desde luego se refería a la persona y la agrupación, pues no tenía ninguna duda de que la primera bala había sido pagada con los impuestos del pueblo y disparada por un asalariado de alguna milicia oficial, pública o secreta.

Al notar que sus palabras no frenaban la guadaña, ya entrado en confesiones decidió jugárselo todo: Constanza tenía que saber la verdad, una verdad que de ninguna manera iba a ponerlo a salvo de su destino y, peor aún, podría ser ahora sí de una vez y para siempre la última frase que le dirigiera: De acuerdo, si dices que soy un pendejo si quieres así déjalo, pero… bueno aquí voy: además de pendejo soy nieto de un militar que es muy probable que haya estado en la Plaza de las Tres Culturas el día que murió tu abuelo y ¿necesitas que te lo diga?: no puedo hacer nada al respecto y bueno… tenías que saberlo.

Durante los siguientes tres días fue a esperarla cada tarde a la salida de la Facultad de Ciencias, donde Constanza estudiaba Actuaría. Cuando al fin emergió de la penumbra de uno de esos pasillos techados que parecen túneles, al notar la presencia de Mauricio cambió de rumbo y redobló el paso. De Ciencias a Rectoría y de ahí hasta el Estadio Olímpico para salir a Revolución, el ignorado recurrió a todo para darle a entender que su abuelo se había hecho militar cuarenta años antes de que él naciera: ¿soy culpable? nadie escoge la sangre y la familia en donde va a nacer. Sí, pero te llevé a mi casa, te presenté a mi madre, a mi abuela, viste las fotos y te callaste la boca, ¿me lo ibas a decir? Claro que se lo iba a decir, ¿cómo ocultar a un abuelo teniente-coronel retirado? ¿En una crujía? ¿En un meta-album fotográfico familiar sellado con cadenas en lo más profundo del sótano? Pero claro tampoco iba a ser así nada más, sin prepararla, tenía miedo, no quería perderte, era mejor esperar un poco, el riesgo era muy grande. ¿Más grande que la verdad? Y sí, para Mauricio el riesgo de perderla era al menos tan grande como la verdad, pero aclarando: la verdad, si no se cubre con mentiras nunca es traición y aunque tarde siempre se tiene que decir. Y se dijo. Hizo un intento más: merecía el beneficio de la duda, tanto él como ella pertenecían a otro pulso, otro aliento, otro tiempo, habían viajado juntos a Oaxaca, conocía a su abuela y a su madre, ella a la mamá de él, las viejas los habían querido al instante y compartían música, cine, libros, el color azul y el verde, caminar descalzos en el mosaico, las causas políticas más importantes. ¡Coño!, ¿cómo saber cuando ya se ha dicho lo bastante? Tal vez en el momento en que ella lo encaró para decirle: Mañana a las once en el CUC, si no llego es que ya no.

De regreso de CU, Mauricio fue a tocar a la puerta de la casa de Anzures. El padre de su padre llegó a teniente-coronel un par de años antes de jubilarse cuando muchos de su generación ya eran generales. Parte de su leyenda era que jamás se había quejado de nada, en realidad, su abuelo era como su casa: robusto, frío, un tanto agrietado, sólido, simbólico pero sobre todo silente, ni qué decir: el oficio de su abuelo era el silencio.

Lo encontró leyendo y sumergido entre varias pilas de libros sobre el grueso vidrio que protegía al escritorio de los estragos de su edad. La penumbra del espacio se acentuaba por unas cortinas que, totalmente corridas, bloqueaban los ventanales. La luz de una lámpara refulgía en los cristales de sus lentes y le disfrazaba la mirada. Por fin vienes a verme cabrón. Mauricio protestó, siempre que lo visitaba pasaba a verlo a su despacho. Sí, pero ya casi nunca vienes… me acuerdo que de niño, cuando llegabas te venías directamente para acá y te ponías a curiosear con todo, revisabas los lomos de mis libros y diplomas, pasabas el dedo sobre mis águilas (señaló un par de figuras de bronce) y en cualquier instante te largabas a jugar al patio, ¿ya cumpliste dieciocho? Tengo casi veintidós. Bueno, si a los veintidós el nieto busca al abuelo no será tan sólo para saludarlo y decirle cosas tiernas… suéltalo ya, qué te trae por aquí. El silencio se hizo entre los dos. Abuelo, ¿dónde estabas la tarde del 2 de octubre de 1968? El teniente-coronel ni siquiera pestañeó: en Tlaltelolco… por cierto, es la primera vez que alguien de la familia lo pregunta. ¿Disparaste contra la gente? Silencio. Tal vez mataste al abuelo de Constanza, mi novia. Más silencio. ¿Qué hacemos ahora, abuelo? Esta vez hubo respuesta: ¿Yo?, nada hombre, he dedicado toda mi vida a morirme y sólo puedo seguir haciendo lo mismo… como tú, como todos.

Lo indicado era atenuar el riesgo con algo estúpido, aunque seguro: cómo estás. El predecible qué te importa cómo estoy sonó mucho mejor que un lárgate. Su claro que me importa y por eso estoy aquí por supuesto no mereció comentario y pese a todo Constanza no hizo el menor intento de irse. La pausa para pedir, ella un capuchino, él un espresso, dar algunos sorbos, encender los carmencitas, prolongar el placer de un par de bocanadas, fue puro instinto.

Dos años después, su mujer se embarazó y cuando apenas tenía unos días de nacido, una mañana, estando los tres en la cama, le pareció que el niño había sonreido y pensó entonces como muchas veces durante esos días que la existencia de Antonio ahí, cobijado y tangible entre sus tibiezas, era casi tan imposible como una reconciliación en tiempos de guerra.

Esa misma tarde le informaron que había ganado una beca para cursar un doctorado en Sevilla, unos minutos después, también le llegó la noticia de que su abuelo había muerto.

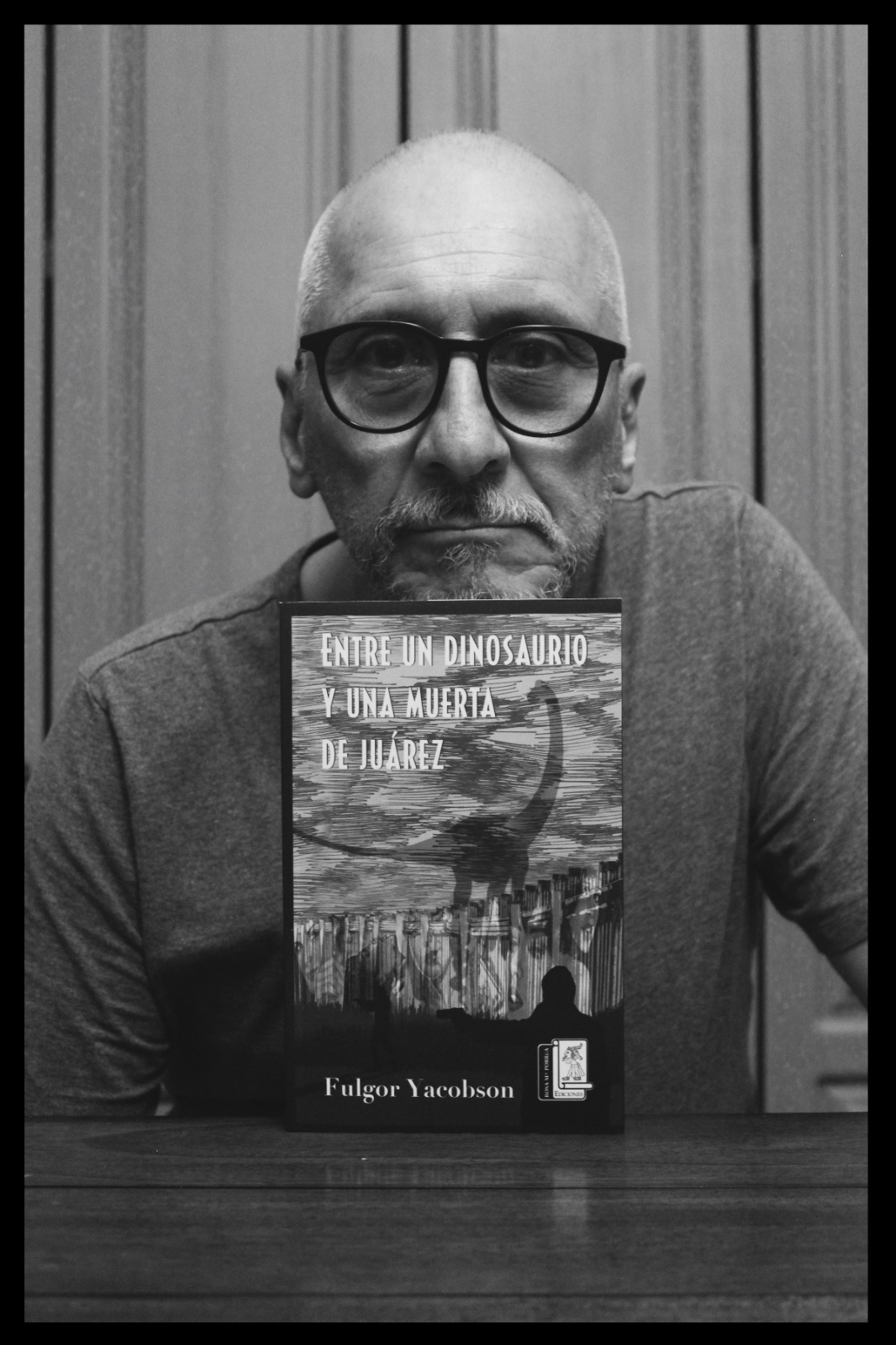

Fulgor Yacobson (CDMX, 1957) vive en Cuernavaca y corresponde a la tradición de los escritores tardíos, pues las últimas seis décadas las dedicó casi por completo a objetivos tan banales como ese de ganarse la vida. En el sexto piso de su ruta, ya con más tiempo en la escritura, ha ganado algunos premios literarios de media tabla por lo que aún mira de lejos el riesgo de perder piso (por esa causa) y aficionarse a los puros caros. En aras de la brevedad no se enlistarán sus intervenciones en revistas, periódicos y antologías (de nada). Por lo que se refiere a libros publicados ya llegó a cuatro: dos de cuentos, uno motivacional y una novela, los cuales, le consta, adornan dignamente los libreros de sus familiares y amigos. Sus planes son vivir hasta que el corazón quiera, editar un libro cada 18 meses y morir con la cara sobre el teclado siempre y cuando la causa del fallecimiento no sea el golpe. Si no le creen, se quieren burlar de él, entrevistarlo, invitarle una cena o comprarle un libro, se le puede escribir a fulgoryacobson@gmail.com

Felicito a Fulgor Yacobson. Mover las cenizas de un evento triste y vergonzoso, pero hacerlo de manera magistral, con una historia tan humana, llena de amor y vida, lo hace diferente y único. Felicidades!!

Son acontecimientos que aún no encaramos lo suficiente y mientras no lo hagamos, ahí seguirán, regresando sin tregua y haciendo daño. Gracias por su felicitación.