Si hay un lugar para hacer penitencia por los pecados cometidos, sin duda, es el Metro de la Ciudad de México. Ese enorme gusano metálico que engulle y escupe gente sin consideraciones. Viajar en él implica compartir un metro cuadrado con dos o tres personas, sentir su pulso, percibir el calor y las formas de cuerpos ajenos, soportar alientos. Bien decía Carlos Monsiváis: el metro es el milagro del acomodo. En verano es un horno insufrible que estalla perlas de agua en la piel de las personas. A falta de botes para depositar la basura, la gente se deshace de ella en cualquier lugar: escaleras, rincones, pasillos, andenes y vías. La displicencia deja en las 195 estaciones alrededor de 180 toneladas de basura al mes, aquellos versos del compositor Salvador Chava Flores, son cosa de un pasado que ya se fue: Voy en el Metro, ¡qué grandote / rapidote, qué limpiote!

***

Son las seis de la tarde, es la llamada hora pico en el transporte público de la Ciudad de México. Para subirse al metro hay que romper la línea defensiva de la puerta de entrada o colarse con rapidez en el hueco inmediato y fugaz que se abra. Logro subirme en metro Ciudad Deportiva, me dirijo a Pantitlán.

La estación Pantitlán no es una estación más, es una inmensa terminal en la que confluyen cuatro líneas, todas al servicio de la gente que va de sus viviendas-dormitorio, ubicadas en el oriente de la ciudad, a fábricas, oficinas, almacenes, fondas, mercados, tiendas y obras de construcción donde se ganan la vida.

En el oriente la tierra históricamente ha sido más barata. El suelo lacustre, salitroso, inestable, es para gente de recursos modestos. Donde en el pasado hubo un lago inmenso y libres graznaban garzas y patos, hoy viven millones de personas hacinadas.

La terminal Pantitlán ve cruzar 91 mil almas cada día, más que todos los habitantes de la ciudad italiana de Pisa juntos. Provienen de los más recónditos lugares que ostentan nombres en náhuatl, la lengua de los antiguos amos de esos lares: Ayotla, Chalco, Chimalhuacán, Acaquilpan, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Nezahualcóyotl.

Un aluvión de gente desciende al unísono de los vagones. Como tocados por una corriente eléctrica los usuarios apuran el paso al área de transbordo. Para que no se aglomeren en el siguiente andén la autoridad decidió entretenerlos trotando alrededor de la estación: abrió una larga pasarela en el exterior solo para que caminen y caminen (aproximadamente cuatrocientos metros) y crucen luego un laberinto serpenteante de rejas metálicas. Área de dosificación le llaman eufemísticamente, pero en realidad se trata de una estrategia dilatoria para dar respiro al andén con dirección al oriente. En Twitter, un usuario no se anda por las ramas y de plano dice que se siente tratado como ganado, lo cual hace recordar a la chica del cuento de Julio Cortázar, La autopista del sur, que se queja del embotellamiento en que se encuentra porque le parece un atropello someter a miles de personas “a un régimen de caravana de camellos”.

Por una escalera amplia desciende un río de carne humana a toda prisa, después de hacer la caminata dispuesta por los sabios planificadores y expertos en movilidad de masas. Soy gota de ese río.

Por fin llego al andén de transbordo. Ahora me dirijo a Los Reyes Acaquilpan, la última estación de la Línea A. Será un trayecto de 17 kilómetros. Antes de abordar espero con ansia el tren. La gente en silencio también espera, alguna se ve cansada, fastidiada, quizá masca sus problemas o piensa cómo conquistar un asiento para reparar el sueño incompleto de la madrugada.

En el andén resuena por un megáfono la voz de una mujer policía: «cuide sus pertenencias, reloj, cartera, no se confíe. Mochilas al frente». Me imagino que es una forma eufemística de decirnos: en este metro sí hay ladrones.

El tren se vislumbra cercano, lo anuncian sus luces desde la profundidad de una garganta de concreto que se antoja infinita. Entra en el andén y se anuncia con un zumbido que de tan conocido es ignorado. Abre las puertas y el río de carne humana que estaba en reposo vuelve a la vida. Dos leyes imperan en los segundos que dura el abordaje: la ley de la selva y la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Empellones, codazos, rodillazos. Las normas cívicas rumiadas en la escuela entran en toque de queda. Es el pueblo bueno y sabio en brega por un asiento o por lo menos un breve espacio para mirar con mínima holgura la pantalla del teléfono celular.

José Agustín Arrieta, el pintor costumbrista del siglo XIX, tendría escenas de sobra para trazar bocetos al interior del vagón: la joven desconsiderada que engulle papas fritas con chile; los durmientes que lograron ocupar un asiento; el hombre que quizá cavila sus problemas, o sus placeres; la joven pareja que no se intimida por la multitud que la rodea y se funde con arrumacos; la inmensa mayoría embelesada por la pantallita del siglo veintiuno; el hombre que logró colarse con un tablón de un metro sesenta de altura; los que se desconectan de la realidad conectados a sus audífonos; los hombres que no esconden su oficio: el mecánico con rastros de grasa en las manos, el albañil de manos agrietadas y el pintor de brocha gorda con lamparones de colores en ropa y calzado.

Si Proteo, el perro rescatista muerto en Turquía, subiera a un vagón del metro, su fino olfato percibiría un amplio abanico de olores. Además de las papas fritas, sus receptores olfativos se tropezarían con sudores agrios, grasa, tabaco, solventes, alcohol, lápiz labial, barniz para uñas.

La gangrena del abandono y de la falta de mantenimiento provocaron la cancelación de la salida de trenes el 9 de mayo de 2023. Justo en la víspera del Día de la Madre se armó el desmadre en Pantitlán. La mañana de ese día cientos de usuarios quedaron varados en el área de dosificación y en andenes, pasillos y escaleras. Un enorme tapón humano se cuajó en escasos minutos. El tiempo transcurrió espeso y avivó la desesperación de la masa. Gritos, mentadas de madre y rechiflas caldearon el ambiente. Se derribaron rejas y puertas por el ansia de salir del infierno para librarse de morir machacado o ahogado por la multitud. Quiso Dios, como diría mi abuelita, que ningún usuario resultara lastimado.

El metro Pantitlán es lugar de tránsito, y reunión involuntaria, de la raza de bronce.

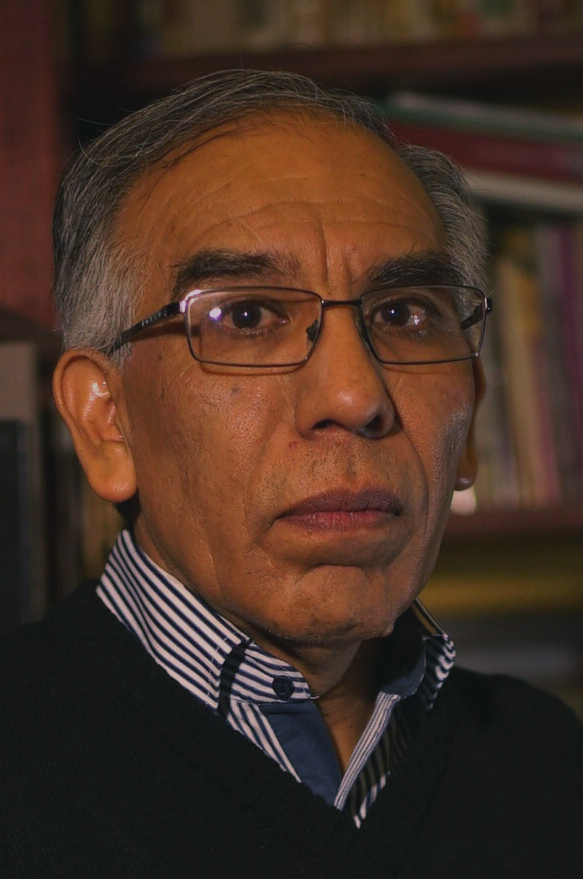

(Ciudad de México, 1961) Profesor de educación primaria, historiador y periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Sus textos se han publicado en los portales de Etcétera, Educación Futura y Nexos, entre otros. Es autor del poemario Tiempo Transcurrido (2000).

Excelente artículo amigo, describe a la perfección la vida de los miles de usuarios que utilizamos el metro y nuestra experiencia al hacerlo.

Querido amigo, es tan puntual la forma como describes la cotidianidad del diario vivir en el Metro Pantitlán, usas bien los recursos literarios que parece que estoy leyendo una novela.

Estás listo para escribir una novela de la vida urbana y permitir que disfrutemos tus lectores. Felicidades!!!

Al describir de esta manera la vida cotidiana en el metro caracterizas a cada persona, ya no solo son la masa humana, sino adquieren una personalidad. En tu narración me sentí representada, porque soy usuaria de este transporte. Me recordaste cuando leí a Jorge Ibargúengoita con su crónica Viajar en camión. Abrazos amigo.