El pueblo de San Clemente llevaba años desmoronándose en silencio. Casas vacías, pozos secos, y un aire cargado de un olor dulzón, casi pegajoso. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzaron a llegar las moscas, pero todos coincidían en que había sido después de la última gran sequía.

De día, las moscas se posaban sobre los techos oxidados, formaban nubes que oscurecían el sol, y zumbaban como un rezo interminable. De noche, entraban en las casas cerradas, reptaban por las rendijas y se posaban en la boca de los durmientes. A la mañana siguiente, algunos despertaban con las lenguas ennegrecidas, otros con los ojos hinchados y rojos, y algunos, simplemente, no despertaban.

Nadie quería hablar del cementerio, pero todos sabían que allí estaba la respuesta. El sepulturero, don Apolonio, había sido visto alimentando las tumbas con cubos de carne en descomposición. Decía que era para mantener “tranquilos a los habitantes”. Una frase que, repetida en murmullos, helaba la sangre.

Una noche, hastiado del rumor y la podredumbre, el joven Mateo decidió ir a comprobarlo. Con una linterna y una botella de aguardiente para los nervios, cruzó el portón oxidado del camposanto. El zumbido era insoportable, como un enjambre atrapado en su cráneo.

Se acercó a la tumba más reciente: la de María, la hija del alcalde, muerta hacía apenas dos semanas. La tierra estaba removida, húmeda, como si algo respirara debajo. Mateo levantó la linterna y vio cómo cientos de moscas emergían del suelo en un torbellino negro, cubriéndole la cara. Apenas logró apartarlas cuando escuchó un sonido húmedo, un crujir de huesos, y luego… una voz.

—Mateo… tengo hambre.

La tumba se abrió lentamente y de ella surgió una figura hinchada, cubierta de moscas que se movían dentro de su boca, como si la usaran de madriguera. Los ojos de María estaban vacíos, pero su sonrisa era demasiado humana.

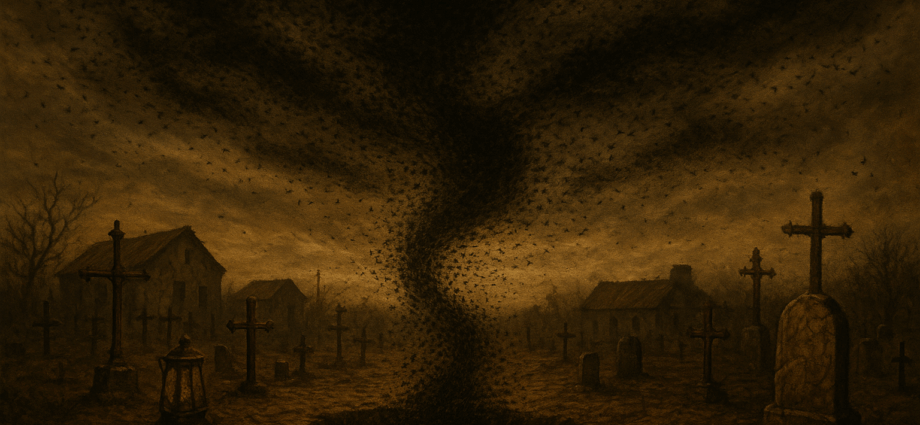

El joven retrocedió, tropezando con una lápida. Al caer, notó que todo el cementerio se agitaba. Las cruces temblaban, la tierra se quebraba, y de cada tumba emergían manos putrefactas, cuerpos hinchados, todos cubiertos por el mismo enjambre oscuro.

El sepulturero apareció entonces, con un farol en la mano y un gesto de calma casi paternal.

—¿Ves, muchacho? —Dijo, mientras las moscas entraban en su boca y salían de sus ojos sin que pareciera afectarle—. No son muertos. Son huéspedes. Ellos nos guardan, nos alimentan. Y pronto, tú también formarás parte del festín.

Las criaturas avanzaron, tambaleantes, y Mateo intentó correr, pero las moscas lo cegaban. Sintió cómo le entraban por la nariz, por los oídos, llenándole los pulmones. Gritó, aunque el sonido se ahogó bajo el zumbido ensordecedor.

Lo último que vio, antes de que la oscuridad lo devorara, fue el rostro de María acercándose al suyo. Sus labios hinchados se abrieron para dejar salir una cascada de moscas que entraron en su boca con violencia, como un beso invertido, un sello final.

A la mañana siguiente, en la plaza del pueblo, apareció un nuevo enjambre. Era más grande que los anteriores, y en medio de la nube oscura alguien juró escuchar la voz de un joven llamando a su madre.

Desde entonces, cada vez que una tumba nueva se abre en San Clemente, las moscas celebran con un zumbido más fuerte, como un himno, como un banquete eterno.

Nacida en Salta, Argentina en 1992, es escritora y poeta. Técnica en Mecánica Dental de formación, actualmente cursa el Profesorado en Lengua y Literatura, profundizando su vínculo con el lenguaje desde una perspectiva académica, estética y creativa. Sus textos han sido premiados y publicados en varios países, incluyendo Argentina, México, Perú y Chile. En 2024, publicó Pequeñas porciones: el arte de los poemas breves, dedicada al haiku. Actualmente, trabaja en proyectos narrativos que exploran el horror simbólico y psicológico, donde lo cotidiano se mezcla con lo inquietante.