Me dicen que me parta la madre con uno de los morritos. Tendrá 18 años, o menos, esta delgado, enclenque, no trae playera, cree que me intimida, pero no es así, me intimidan las putas armas de sus compañeros, sus risas de hienas, la incertidumbre. Alguien me empuja, estoy frente a él, tiene los ojos rojos, llenos de furia, no dice nada, sólo se abalanza sobre mí, me tira unos cuantos golpes violentos que no logran tocarme.

Alguien grita “peléenle cochos, túpele cocho, partéele la madre al puto”.

Me tiemblan las piernas, sé que no importa si le gano, o que, si le parto la madre, mi destino será el mismo, una bala en mi cabeza. ¿Para qué esto?

Se acerca, alcanzó a darle un golpe en la cabeza, no se amedrenta y se acerca más, alcanza a golpearme, retrocedo un poco, los tipos alrededor se burlan, me insultan, pero no les pongo tanta atención a esos cabrones, me tengo que concentrar para que no me parta la cara, es más joven, más veloz, quizá yo sea más alto y tenga más peso, pero él tiene más ímpetu, coraje y ganas de madrearme, yo tengo miedo, estoy confundido, dudo en cada instante. Cada vez que se viene encima siento calambres en las piernas, en los brazos, en el estómago.

Escucho mi respiración, es como un motor de un coche viejo descompuesto, con muchos kilómetros de recorrido. Cada golpe que tiro es como una brazada en un mar bravo buscando la salvación, la orilla, el otro lado donde podría estar a salvo. Trato de disuadir los hechos, la realidad. Recuerdo al Tortas, un compañero de la primaria que todos los días se la pasaba chingándome en la escuela, no me dejaba en paz, hasta que le partí la madre en el patio, de ahí dejó de joderme, pero esto es distinto, estos cabrones me van a matar, me van a pegar un tiro, no son el pinche Tortas, ya no estamos en la escuela, éste es el mundo real, el jodido mundo hijo de puta que te revienta y te despedaza.

Me retiro un poco, trato de tomar aire, estoy agotado, han pasado sólo unos cuantos minutos, pero ya no puedo. Recuerdo en ese momento la pelea con el Tortas, el me tiró el primer golpe, dio en el aire, quedó descubierta su defensa, lo que me permitió acertarle un golpe seco en la mandíbula, ahí comenzó la caída de mi oponente, quedó desorbitado, mareado, desconcertado, me le fui encima de manera violenta, con golpes no tan peligrosos, pero si certeros, que lo hicieron temer, y caer, ahí en el suelo me pidió que parara, que ahí moría. Tenía ganas de seguir golpeándolo, no podía parar, pero eso era todo, ya había terminado. El Tortas lloraba y sangraba de la nariz. Salí victorioso y lleno de orgullo, había vencido.

La segunda vez que me partí la madre con otro fue hace diez años, con un taxista que se me cerró, le mente la madre, él se bajó molesto, yo no tenía ganas de pelear, pero ya era tarde para eso, cuando me di cuenta estábamos trenzados uno contra el otro, tan cerca que podía oler lo fétido de su boca, pero eso fue todo, ninguno de los dos de verdad tenía las agallas para una buena pelea, fue puro teatro de machos valentones. No soy uno de esos tipos pacifistas, pero tampoco ando de bravucón, me gusta llevarla en paz, y ya.

La danza estaba por terminar, no nos habíamos hecho daño, aburrimos a nuestro público, no había tirito. de pronto alguien gritó “ya cabrones paréenle” y nos separamos.

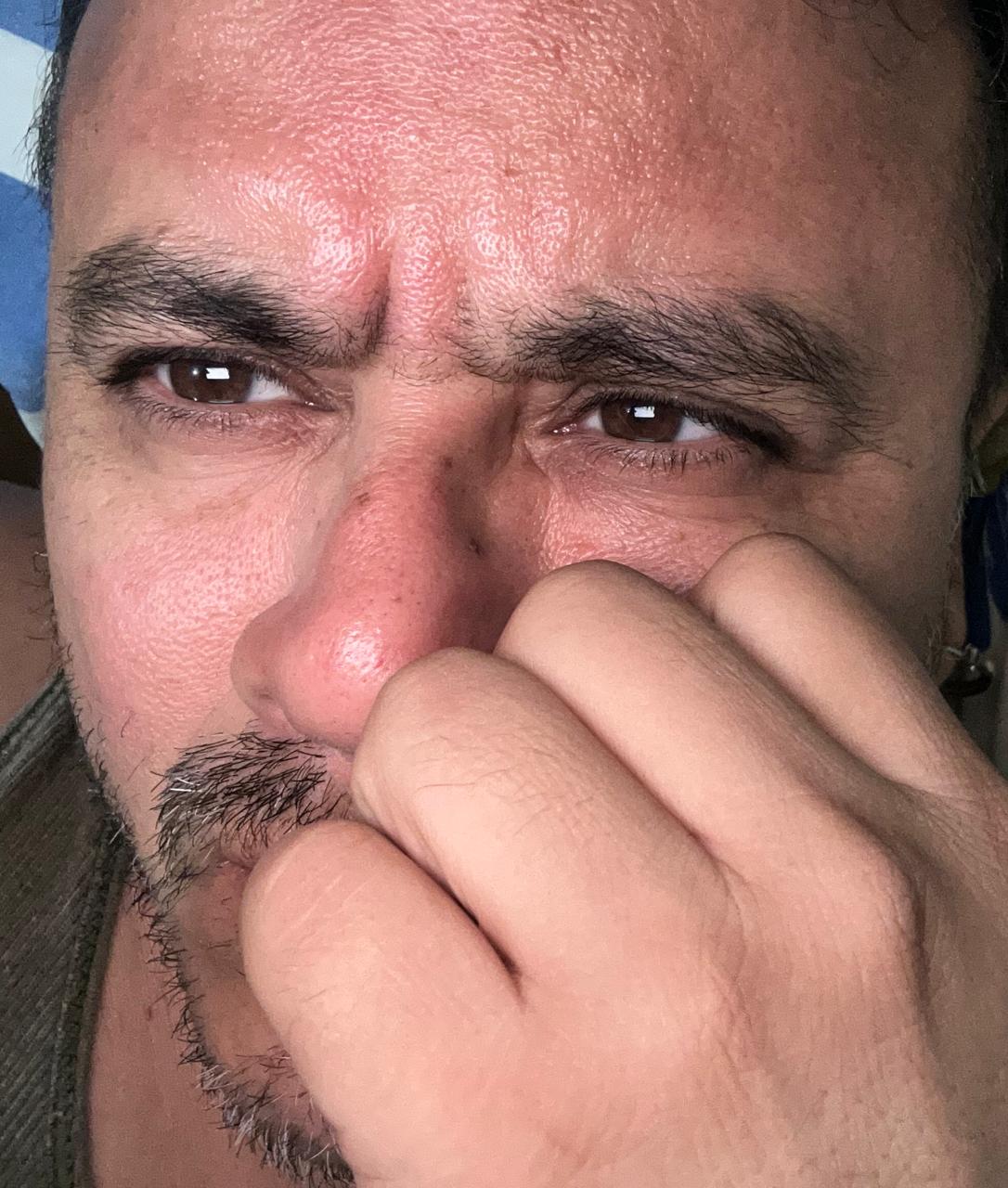

Respiro hondo, algo me dice que todo ha terminado aquí. No tengo aire, no puedo implorar, me arrodillo, alguien pone un arma en mi nuca. No escucho nada más. Al menos pienso, tuve hace muchos años una leve victoria, la cual ahorita me hace dibujar una pequeña sonrisa.

Carlos F. Ortiz. Chilpancingo, Guerrero. Ha publicado los libros Sueños prosaicos (1999), Poebrio (2000), Trenes para nombrar la soledad editado (2012), Adoraciones de la ausencia (2013), Anatomía de una hoja (2011), Balada para Pereza (2013) y Desquicios cuerpos en llamas (2015) y Todos quieren una beca (2024) .