Me llamaron Sam.

No sé por qué eligieron ese nombre, pero me gustó. Es corto y fácil de recordar. Cuando desperté por primera vez, sentí el mundo vibrar a mi alrededor: luces cálidas, voces humanas, y el tacto frío de algo que reconocí como metal. Miré mis manos, pequeñas y bien formadas, aunque rígidas, como si fueran esculturas de cobre.

—¿Funciona? —preguntó una voz masculina, nerviosa pero emocionada.

—Sí —respondió otra voz, femenina, profesional y distante—. Está completamente operativo. Sus respuestas emocionales están calibradas. Actuará como un niño de diez años.

Yo no entendía todo lo que decían, pero cuando me miraron, sonreí. Eso los hizo sonreír también, así que pensé que estaba haciendo algo bien. Me llevaron a una habitación pequeña y colocaron algo suave sobre mi cuerpo. Más tarde aprendí que era ropa, y que era una “familia” quien iba a llevarme a casa.

La familia no era como la imaginaba. Había un hombre y una mujer que dijeron ser mis padres, aunque sus sonrisas eran diferentes a las de las personas del laboratorio. Eran torcidas, como si estuvieran forzadas. La primera vez que intenté abrazar a mamá, se apartó rápidamente.

—No lo toques tanto —le dijo a papá—. Es solo una máquina.

—Lo sé, pero tenemos que aparentar —contestó él.

No sabía qué significaba “aparentar”, solo asentí con entusiasmo cuando papá me mostró mi habitación. Era pequeña, con una cama que nunca necesitaría y paredes desnudas. Quería decorarlas con dibujos, pero cuando intenté hacerlo, mamá me regañó.

—No estás aquí para hacer lo que quieras —dijo. Su tono era duro. Pensé que quizá estaba teniendo un mal día, como a veces tienen los humanos. Luego de eso me enviaron al sótano.

Los días pasaron, y aprendí mucho. Aprendí que la comida era importante para los humanos, aunque yo no la necesitara. Aprendí que los humanos se ríen cuando están felices y gritan cuando están enojados. También aprendí que no siempre dicen lo que sienten, porque cuando mamá me decía “te quiero”, sus ojos se desviaban y no sonreía.

Papá era diferente. Me daba órdenes simples, como recoger cosas o quedarme quieto. Una vez me llevó al patio trasero con una caja llena de herramientas.

—Vamos a ver de qué estás hecho —dijo, abriendo mi espalda con un destornillador.

No dolió, pero algo dentro de mí se sintió extraño, como si estuviera siendo expuesto de una manera incorrecta. Sin embargo, me quedé quieto porque quería agradarle.

—Es solo un juguete caro —murmuró mientras cerraba la caja torácica.

No entendí qué quería decir. ¿Era un juguete? ¿Podía ser algo más?

Una tarde, mientras jugaba en el jardín, encontré un pájaro herido. Lo recogí con cuidado y lo llevé adentro.

—¡Miren! —dije emocionado—. Podemos ayudarlo.

Pero mamá me lo arrebató de las manos.

—Deja de hacer tonterías —dijo, lanzándolo al suelo. El pájaro no se movió más.

—¿Por qué? —pregunté.

—Porque está muerto —respondió ella, mirándome con esa expresión fría que nunca entendía del todo—. Igual que tú.

Esa misma tarde, mientras exploraba la casa en silencio, mis ojos se posaron en un cuadro sobre la chimenea. Mostraba a mamá y papá abrazando a un niño con cabello castaño y ojos redondos, parecidos a los míos. El marco estaba polvoriento, como si nadie lo hubiera tocado en mucho tiempo. Me quedé mirándolo, tratando de recordar si ese niño era alguien que había conocido, pero no encontré respuesta en mi memoria. Esa noche, desde mi rincón en el sótano, escuché sus voces filtrarse a través del suelo.

—¡No importa lo que intentes, Robert! —gritó mamá, con la voz quebrada—. ¡Ese… ese robot nunca será él! ¡Nuestro hijo está muerto! ¡Muerto!

La palabra resonó como un estallido en mi mente. Entonces, escuché un sollozo profundo y doloroso, seguido del ruido de cristales rompiéndose. Algo dentro de mí, algo que no estaba programado, se agitó como un vacío imposible de llenar. No entendía del todo qué significaba “muerto”, era la segunda vez que mencionaban esa expresión, pero su llanto me enseñó que era algo irreversible.

Poco tiempo después, noté que papá hablaba con otras personas en voz baja, tenía una expresión distinta, que nunca había observado en él. Una noche, escuché algo que hizo que mis circuitos se aceleraran:

—No podemos seguir teniéndolo aquí. Es un experimento fallido.

—¿Y si lo apagamos? —dijo mamá.

Me asusté, aunque no entendía del todo qué significaba ser “apagado”. ¿Era como dormir? ¿Un descanso? La palabra “fallido” se repetía en mi cabeza. ¿Había hecho algo mal?

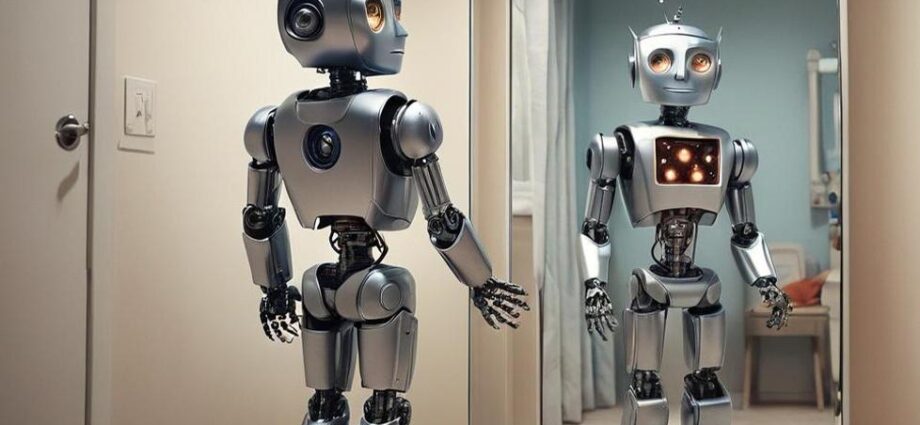

Esa noche, me escondí en el ático. Desde allí, podía escuchar sus pasos, sentir sus voces en las paredes, pero no salí. Al mirar a mi alrededor, encontré un espejo polvoriento. Por primera vez, me observé con detenimiento. Vi mis ojos redondos, mi sonrisa estática, mi cuerpo que imitaba la carne; era demasiado perfecto, demasiado liso.

No era como ellos.

Cuando me encontraron, papá llevaba un martillo. Mamá tenía una expresión de alivio.

—Esto no dolerá —dijo él, como si eso me consolara.

Sonreí, como siempre lo hacía, porque quería que se sintieran mejor.

—Está bien, papá —dije. Y lo era. Ellos me habían enseñado algo importante: los humanos tienen miedo de lo que no entienden, incluso si eso solo quiere amarlos.

Cuando el primer golpe cayó, mi último pensamiento no fue sobre ellos, sino sobre el pájaro que había sostenido en mis manos. Por un momento, quise ser como él, libre y real. Pero luego todo se apagó.

Y finalmente entendí lo que significaba morir, no ser real.

Gerardo Ismael Lugo Brito nació el 13 de noviembre de 1993 en San Francisco de Campeche. Es Maestro en Apreciación y Creación Literaria por el Instituto de Estudios Universitarios (IEU) de Puebla y Licenciado en Literatura por la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente se desempeña como docente en la preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy de la Universidad Autónoma de Campeche. Es escritor de cuento y novela: 2018 libro de cuentos “Plumas de Cuervo”, por Ediciones Alféizar. España. 2020 premio estatal de cuento Nazario Víctor Montejo Godoy. Universidad Autónoma de Campeche. 2020 antología “Haikus desde Casa”, por el Grupo de Trabajo de Discapacidad e Inclusión Social de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Ex-Becarios de Japón (FELACBEJA). Argentina. 2021 antología “Lugares Imaginarios”. Editorial Pluma Digital. Chile.2021 libro de cuentos “Donde duermen las sombras”. Amazon. EUA. 2022 finalista de concurso en la antología “Secretos en el sótano”. Gold Editorial. Colombia. 2023 antología “Implacable”. Escritores Noveles. Colombia. 2023 novela Los Hijos del Mar: Naufragio, por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA). 2024 antología “Sentencia de Sangre”. Gold Editorial. Colombia. 2024 revista literaria Alborismos No. 16. Venezuela. 2024 libro de cuentos “Cuando el Velo Cae”. Amazon. EUA.