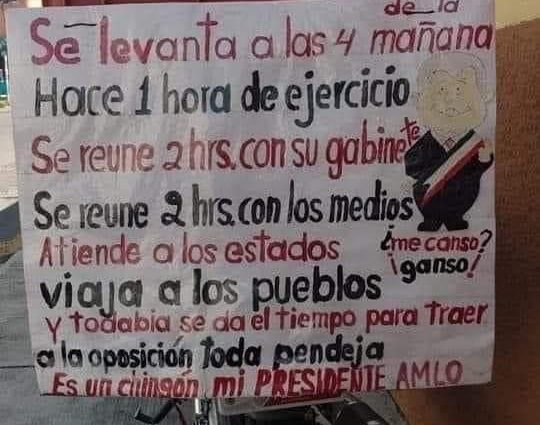

Lo vio desde arriba de la pesera. Era un letrero escrito sobre una cartulina engrapada con alambres a un bastidor improvisado anclado en la parte de atrás de una moto repartidora que se encontraba descansando sobre la banqueta y en frente de una tienda. Un árbol, detrás de una pared pintada mitad con amarillo y la otra mitad en rojo oscuro, le daba sombra.

Eran nueve líneas alternando el color rojo y el negro que la mano del escribano, experto en elaborar carteles para las tiendas vecinas, había conducido con trazos firmes y parejos hasta donde pudo; pretendía que las frases encajaran en una sola línea. Al no lograrlo del todo, se apreciaban los guiños de su creatividad.

Conforme avanzaba, uno de los textos se fue acercando con azoro al final de la cartulina hasta toparse con un dibujo previamente colocado. En vista de la escasez del espacio, la línea se rebeló contra la horizontal y el final de la última palabra se alzó cual cola de cascabel. Otras que se percataron de que había ausencias que enturbiaba el entendimiento, se colocaron por encima para que el ojo las condujese hacia donde se necesitaban.

El artista de los plumones rojo y negro empezó su tarea con enjundia y empleando sus letras más grandes. Llamaba la atención que sólo la letra s mayúscula sobresalía como un burro entre las ovejas. Por lo demás, el cartel estaba salpicado por algunas fallas ortográficas que sólo un ojo entrenado lograría detectar. Los escasos signos de puntuación le agregaban barrio al texto.

Al llegar a la mitad de la cartulina, el amanuense sólo había completado tres de las nueve frases. Probablemente, el inspirado simpatizante de aquel famoso político, solicitante del rótulo trajo las restantes a destiempo. Además, no se descarta que fue la escasez de recursos la explicación de por qué el escribano las fue acomodando debajo, en el espacio restante de la cartulina, aunque usando letras cada vez más pequeñas. La arenga que culmina el cartel, se encontraba justo encima del escape de la moto y éste se tuvo que doblar para no interferir con el buen funcionamiento del vehículo. Así, la cartulina lucía dispareja. Sin embargo, allí estaba, a la vista de todos.

No pensaba en lo que decía el cartel. Su preocupación estaba en otra parte: encontrar un trabajo. Pero, después de presenciar aquella escena se preocupó más. “Con esa gente, ¿cuándo va mejorar eso? –pensó con angustia.”

Lupe, María Guadalupe, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, menos el domingo; ese día lo hacía a las 6. Dos horas de sueño, aunque era mentira. Sólo se queda quieta en cama al lado de José, su marido escuchando el sonido roto de su respiración. Asma dijeron los médicos al principio. Bronquitis, después. El Seguro le daban los medicamentos para respirar mejor, pero seguía empeorando. Luego, lo supo. Era cáncer de pulmón y lo canalizaron –era la palabra que usaron– en dónde le hicieron estudios y le programaron quimios y recetaron medicamentos.

Preparó el desayuno para los niños y los despertó. Él sólo se tomó un café. Esperaron el taxi del compadre Juan para llevarlos a la terminal de autobuses de Jojutla. Abordaron el autobús de las 5:30 a Taxqueña, junto a otros pasajeros ya conocidos. Era lunes. Allí estaban los jóvenes que iban a la universidad, otro muchacho que trabajaba en un instituto en el norte de la Ciudad de México y también varios marchantes que iban a la gran ciudad para vender sus mercancías. En cambio, ellos iban a Cancerología en donde José tenía programada una cita para las diez de la mañana.

El autobús ralentizó su marcha al llegar a la calzada de Tlalpan. En la terminal, el bullicio apenas empezaba. Cuando comenzó a viajar, se arrimaba con otras mujeres para compartir el gasto del taxi. Luego, ya no las vio y nadie le dio santo y seña de su suerte. Esta vez, peleó por un taxi con un hombre, pero accedió compartirlo. Iba en la dirección, pero no al mismo destino.

Por la pandemia cerraron el balneario en donde ella trabajaba y todavía no lo abrían; la gente no llegaba como antes. Así que, empezó a fabricar dulces en casa: caramelos, fruta confitada y azucarada, palanquetas de coco, dulces de tamarindo. Cada semana salía para venderlos en diferentes mercados de Cuernavaca, Puebla o la Ciudad de México. Sus tres hijos estaban en su segunda década de vida y las necesidades aumentaban y José no tenía visos de curarse.

Al llegar al hospital, vieron el alboroto y se preocuparon. Una veintena de personas se habían reunido en bola y todos hablaban airados. Ella se hizo camino y llegó hasta la ventanilla, presentó el carnet de citas de José. La mirada de la recepcionista la inquietó y más cuando le preguntó dónde estaba el enfermo. Lupe llamó a José y allí y con voz seca, la mujer vestida de blanco le comunicó que tenía que reprogramar la cita.

–Hay escasez de quimio –y agregó anticipándose a la pregunta– y no sabemos para cuándo lleguen.

Lupe sólo alcanzó a balbucear.

–¿Qué va pasar con mi marido?

Le dieron una probable cita para dentro de seis meses.

Tocó el turno de la farmacia en donde esperaron en línea para surtirse de los medicamentos La dependiente alzó los hombros y señaló con la mano hacia los estantes vacíos.

¾Cómo ven, no hay casi nada. Todos esperamos que surtan pronto, pero no soy yo, es la nueva política del gobierno ¾y agregó como si fuera un eslogan ensayado¾. ¡Antes robaban!

Dos horas después, emprendieron el camino de regreso. Subieron a una pesera que, por el tráfico, iba despacio. Consiguieron un lugar para sentarse. Luego, un hombre que lucía cansado le cedió su asiento y se quedó parado al lado. Ella se sentó junto a José a mirar distraída por la ventana a los transeúntes apurados por llegar a sus asuntos y la secuencia de pequeñas tiendas que desfilaban lentamente frente a sus ojos: abarrotes, misceláneas, talleres mecánicos, taquerías, verdulerías. Una farmacia le recordó que tenían que comprar el medicamento que tomaba José. Una caja le duraba un mes y costaba miles de pesos que no tenían. Era comer o conseguir el medicamento de su marido. Los dos sabían que su salud empeoraba y la enfermedad no tenía cura. Se había acostumbrado a cubrir las apariencias con una pátina de esperanza y a guardar muy adentro la angustia, pero ahora se sentía derrotada.

Les esperaban unas tres horas para llegar a la casa. El chofer de la pesera, en su afán de llegar más pronto a la terminal, cortó camino para adentrarse en una colonia que ella desconocía. Otros automovilistas tuvieron la misma idea, y sin saberlo, arrastraron el embotellamiento hasta allí. Un cartel atrapó su mirada. Estaba escrito con plumón y se encontraba pegado sobre un bastidor atrás de una moto estacionado frente a una tienda.

Conforme lo leía, Lupe sintió que sus pulmones se vaciaban de aire y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había votado por él. José también. Lupe, sorbió los mocos antes de señalarle a su marido aquel letrero escrito sobre una cartulina blanca, mientras el hombre que le había cedió el asiento la miraba extrañado.

–¡Él también se levanta a las 4 de la mañana! Como nosotros, viejo, ¿lo ves?

La arenga del último renglón decía: “Es un chingón mi PRESIDENTE”