En algún momento entre los cinco y los seis años mis padres contrataron servicios profesionales de albañilería para ampliar la casa para hacer un antecomedor y, en el piso de arriba, un cuarto que se convertiría en el estudio de mi padre. Durante algunos meses el patio, que hasta entonces había resultado ser mi área de juegos favorita, se convirtió en un hábitat de ladrillos, bultos de cemento, mezcla, varillas y demás material de construcción. Para la imaginación de un niño resultaba toda una revelación: planetas hostiles, ciudades en ruinas, carreteras postapocalípticas. Mis muñecos debían sortear todo tipo de batallas. De repente, detenía los juegos, me paraba en medio del patio, observaba la construcción por unos minutos y repetía mientras movía las manos como si clamara una poesía: “Ésta es mi casa. Huele a veneno” y continuaba con mis juegos para repetirlo un poco más tarde, hasta que terminaba el día.

O al menos así me lo cuentan, la neta es que yo no recuerdo nada.

Treinta años después soy yo quien tiene que buscar servicios de construcción. Sin embargo no es para ampliar la casa buscando espacio a mis propios discos y libros, sino para una mejora al techo de la habitación principal. Durante ocho años de matrimonio y convivencia, la lluvia ha mermado la azotea y las cuarteaduras cada vez más visibles connotaban el peligro de caerse a pedazos. Tenemos un par de meses opinando, con mi esposa que es algo que debemos atender de urgencia y nos vamos a dormir. Al otro día lo comentamos al despertar y seguimos la jornada, días como tirados a cordel.

No fui yo quien buscó los servicios. Si dependiera de mí, esperaría hasta que el techos nos aplastara una infame noche de lluvia. Como siempre: fue mi hermosa y amada esposa quien se hartó de la situación. Le costó un buen tiempo encontrar a algún artesano de la construcción que cumpliera las tres “b”: bueno, bonito y barato. El primero que contrató nos dio baje con dos mil pesos de adelanto. Los tomó y luego desapareció. Y aún cuando investigamos donde era su casa, y metimos una cita en Profeco, no pudimos hacer nada. “Le va a salir más caro el abogado, joven, pero ai’usté decide si quiere demandar” contestó el burócrata que atendió nuestro caso. Mi amada esposa se decepcionó y dejó el tema unos cuantos meses más. Sufría bastante, aunque el dinero lo había puesto yo.

Días atrás me contó que, casi por casualidad, encontró a un albañil y me mostró una cotización un tanto cuanto elevada, ya que había decidido que además de arreglar el techo, de una vez iban a botar la ventana que da a la calle y a quitar la herrería del pequeño balcón para hacer una extensión al cuarto. Esto sería para el siguiente fin de semana. Si no lo tomábamos, el albañil se largaría a hacer un trabajo en Puebla y quien sabe cuándo volviera. Así que no me daba muchas opciones.

El viernes, después del trabajo, tuve que mudar los cosas del dormitorio al cuarto de servicio (cómo lo llama mi esposa) que es dónde están tres libreros repletos de libros por lo que yo lo llamo “la biblioteca”. Con muchos trabajos entró la cama. La ropa, de plano, la tuve que meter en bolsas de plástico para basura que quedaron acomodadas en la cocina y la sala. La noche del sábado dormimos ahí, en la biblioteca de servicio y para el domingo en la tarde nuestra habitación tenía un enorme hueco que daba a la calle. Montones de material de construcción se apilaban en nuestro pequeño patio. Lo que iba durar tres días se había atrasado ya sus buenas tres semanas, porque el albañil trabajaba de 11.30 am a 4 pm con su respectiva hora y media de comida; los viernes salía temprano, a la 1 pm, y los fines de semana no trabajaba. Eso sí, a diario exigía un adelanto del pago. Cuando recibía los billetes nos decía que le estaba echando “hartas ganas” porque ya mero se iba a Puebla para hacer una chamba y quien sabe cuándo volviera.

Resultaba ya un martirio buscar nuestras mudas de ropa en las bolsas. Ya confundíamos la limpia con la semilimpia y la sucia. Los enseres de belleza de mi esposa seguían desaparecidos, lo mismo la mayoría de nuestros zapatos, los calcetines y los desodorantes. La casa estaba polvosa y olía raro. El camión de la basura se decidió a no pasar y se acumulaba en el patio. De un lado el desperdicio, del otro lado el cascajo.

El hoyo que daba a la calle y que sólo cubría un pequeño plástico me tenía con miedo. Podía durar un fin de semana con él, pero no estaba preparado para más de 15 días. Cualquier ladronzuelo podía fácilmente reptar gracias al andamio colocado por el valiente trabajador de la construcción y entrar a saquear a sus anchas. En cualquier momento del día. Por costumbre cada noche ponía candado a la puerta de entrada y me cagaba de risa por lo ridículo que resultaba esa acción como medida de seguridad. Por cuestiones de logística, sobre todo, porque los horarios de nuestros trabajos no coincidían, el albañil tenía la llave de entrada en su poder. Luchábamos contra la paranoia. Intentábamos tener la mayor de la paciencia y nos reíamos de nosotros mismos diciendo que vivíamos en la ignominia. Salía al trabajo y en el jardín los zapatos y el saco se llenaban de polvo y cal. Cuando regresaba eludía los bultos de arena, cascajo y basura. Peleaba por abrir el candado de entrada, mirando fijamente el hueco, pensando que podría entrar más fácil por ahí. Luego llega mi esposa, vemos por un momento el cuarto donde solíamos coger como bestias salvajes y que desde hace años sólo usamos para dormir y ver tele. Nos vamos a dormir a la biblioteca de servicio, escucho sus quejas hasta que quedo dormido, dándole la espalda.

Aunque tanta realidad también mata, somos conscientes que sólo es un sacrificio para un bien mayor.

Un cambio necesario.

Salgo a fumar sentado en un bulto de cal. Pienso a la Nueva Asistente de Gerencia. Una veinteañera con estética Punk. La empresa la ha contratado para cumplir con muchas cuotas de género, de tolerancia y apertura. Recursos Humanos deja que asista al gerente general con el cabello rapado a la mitad y pintado de verde la otra mitad, botas Dr Marteens y visibles tatuajes con los logos de Carcass y Misfits. La he escuchado hablar con los jóvenes auxiliares contables, ellos hablan de perreo y fiestas cumbiancheras, ella se ríe por lo bajo. Quiero acercarme a ella para platicar de punk, para contarle de la banda donde toqué el bajo desde hace 20 años y que apenas se desintegró cuando nació la hija del baterista. Que todavía ando en busca de suplente quizá ella me pueda recomendar a alguien. Quizá ella misma, si le interesa. Luego recuerdo mi bajo enterrado entre todos los enseres del cuarto y el hoyo que da a la calle y me tiene con paranoia. Sé que terminaré contándole eso, y estoy seguro que ese tipo de cosas son las que no entiende. Quizá nunca lo haga. Y, por lo tanto ni le importan. Y sé que por eso que nunca podré tenerla de amante.

Esta es mi casa. Huele a veneno.

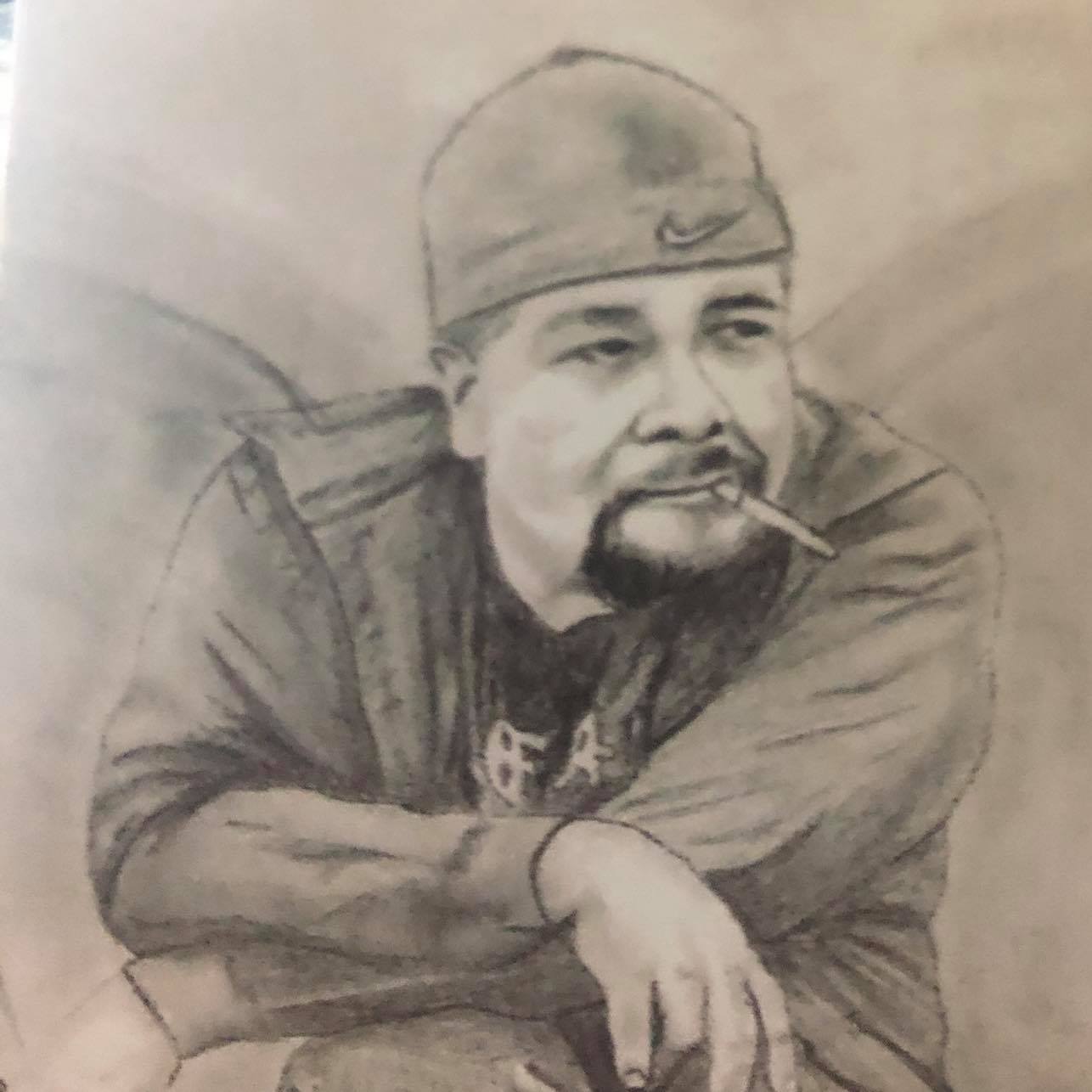

Photo by Andrea Piacquadio

Juan Mendoza (Naucalpan, 1978) es autor del libro de cuentos Anoche Caminé con un Zombi (Verso Destierro. 2011) y las novelas Ya Puedes Olvidarlo… (Generación. 2014), El Show del Corazón Sangrante (Vodevil. 2016), Mi Reflejo en una Montaña Cubierta de Nieve (Nitro/Press. 2017). Fábrica de Chocolates (Moho.2022) y las crónicas de rock Nosotros Iniciamos el Incendio (El Salario del Miedo. 2023). Ha colaborado en diversos medios impresos y electrónicos y, durante tres años ocupó el puesto de “Asistente, Jefe de Redacción, Todólogo y Barman” en la revista Generación, antes de entregarse al mundo Godín. Es co-organizador del Festival de Cultura Subterránea Undergrasa Fest. El poco tiempo libre se lo dedica a La Mismísima, a su hija Brisa, a los libros pendientes, a las cantinas peligrosas y a los bares sin salida de emergencia. La más de veces lo combina todo. Albricias al facebook: Juanito Podrido y al Twitter: @JuanMendoza78