Las nubes habían tendido una gruesa capa gris sobre el cielo. Las ventanas devoraban la escasa luz que los nubarrones permitían pasar. Los ojos del hombre con la espalda deforme se deslizaron por un lado de la persiana y bajaron por fuera de aquella torre hasta el suelo. Frente a él, un edificio de apartamentos se alzaba. Entre esos dos gigantes de cristal y acero había un parque. Dos niños jugaban a la pelota. Las madres de los críos se habían asegurado de protegerlos bien del frío. Pese a esto, era posible distinguir sus rasgos. Uno era humano; tendría unos ocho años. El otro. Era difícil afirmar la edad del otro. Una enorme cabeza como globo se continuaba con un torso largo y estrecho. Su piel era morada. Tenía tres pares de canicas negras por ojos. Los brazos, finos como un nardo, terminaban en un par de manos con tres dedos alargados cada una. Lo llamativo no era, sin embargo, el aspecto de ese niño, sino el hecho de que le triplicaba la estatura al otro chiquillo. El viento escalaba por las paredes de la torre de consultorios médicos desde la cual el hombre observaba la escena y le llevaba las risas de los niños.

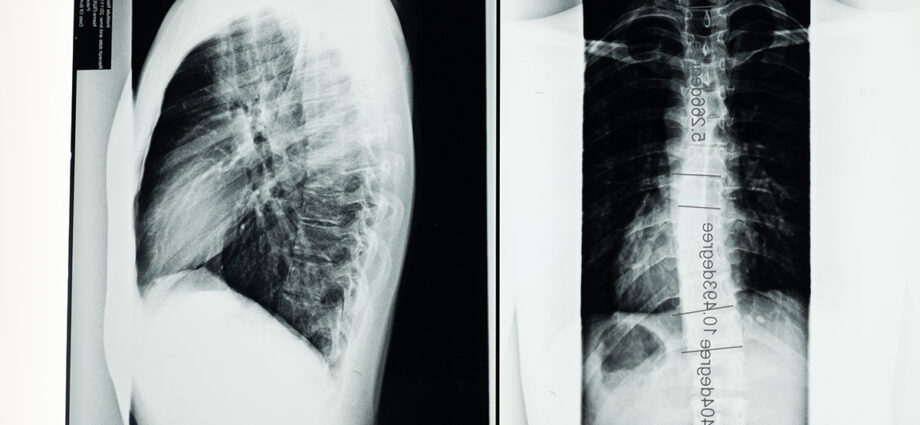

Una puerta automática se deslizó a sus espaldas. Entró un individuo ataviado con una bata blanca y uniforme quirúrgico azul. Llevaba la palma levantada a la altura del pecho. El hombre de la espalda deforme le sonrió. El otro le devolvió el gesto. Sobre su mano extendida destellaba una pantalla virtual. El pasillo lo obligó a pasar junto al negatoscopio. Giró hacia este con parsimonia. Su mano se levantó y la imagen de la pantalla virtual se abrió en un latido sobre aquel aparato.

—Tiene usted mucha suerte, mi amigo —le dijo al hombre de la espalda deforme mientras se sentaba detrás del escritorio—. Es en este tipo de casos en los que me especializo.

—Gracias, doctor. Vine con usted a recomendación expresa del doctor Nimoy —respondió y aceptó la invitación del doctor para tomar asiento frente a él.

—Aunque le agradezco su confianza, entenderá que no puedo garantizarle resultados.

—Lo sé, doctor. No tengo familia, así que esa es la menor de mis preocupaciones.

El médico asintió.

—Su caso es complejo. Si bien el contacto con los sirianos nos ha traído grandes avances, también nos ha traído algunos problemas. Digo, no es de extrañarse. Un parásito que para unos individuos que miden treinta metros de altura no resulta más que en un leve salpullido, para nosotros es una amenaza mortal.

La imagen que colgaba del negatoscopio era una tomografía, la cual había dejado con la boca seca a todos los médicos que valoraron el caso antes que el doctor McCoy. Se trataba de un ser de casi cincuenta centímetros de largo, compuesto por ocho segmentos, cada uno con un par de patas rematadas por unos ganchos afilados que se aferraban a las costillas del tórax. Al frente, dos pedipalpos se fijaban al omóplato derecho. Con la mandíbula ya había carcomido casi toda la carne alrededor de dicho hueso y se había formado un hematoma que no coagulaba gracias a la saliva del parásito.

—Ni siquiera noté cuando entró en mí, doctor.

—Así es el ciclo vital de este repulsivo insecto. Las larvas son decenas de veces más pequeñas que una pulga. El resultado final ya lo ve. He de serle franco: las he visto más grandes y, en la mayoría de los casos, las extirpé sin mayores problemas.

—Estoy en sus manos, doctor.

El hombre de la espalda deforme se despidió del médico tras recibir algunas instrucciones.

Cuando salió al parque, los niños se dijeron adiós, de la mano de sus respectivas madres, con una media luna en cada cara.

La fecha fijada para la cirugía llegó. El hombre se presentó puntual a su cita y fue admitido en el quirófano sin dilaciones.

—Antes de anestesiarlo, debemos sedar al animal. No se preocupe, es un procedimiento estándar para mejorar sus probabilidades de supervivencia. El doctor Nimoy se ofreció para ayudarnos durante la cirugía —señaló hacia una figura alta, fornida y de cabello negro que le sonreía detrás del cubrebocas.

—Por supuesto, es sólo por el interés profesional. No le cobraré honorarios.

—Muchas gracias, doctor Nimoy —le dedicó una sonrisa.

—Ahora, cuente hacia atrás. Empiece desde cien, por favor —le dijo el anestesiólogo.

En menos de diez segundos, ya había cerrado los ojos. El escalpelo abrió la piel. Unas cuantas gotas de sangre pálida escurrieron. Al disecar entre los músculos, el duro caparazón del insecto brilló debajo de las lámparas. Con lentitud, separaron la carne. Había llegado el momento. Al comenzar a cortar los primeros fragmentos de hueso, el insecto se agitó. Las patas se movieron y desgarraron la carne, las costillas y penetraron hasta la cavidad de los pulmones. Las paredes del quirófano se cubrieron de sangre. Grandes trozos de vísceras se impactaron en las caretas de los doctores. Un pitido agudo y continuo les atiborró los oídos. Sin embargo, no se detuvieron hasta que el parásito estuvo encerrado en una cápsula criogénica.

—Pobre tipo —se lamentó Nimoy—. Me caía bien.

—Sí, lástima. En realidad a todos los huéspedes humanos les ha pasado lo mismo. Los ganchos y las mandíbulas de estos animales están más afilados que las navajas de afeitar y son más duros que los diamantes. Podrías cortar un pelo en cien con ellos —explicó McCoy.

—¿Y lo de la sedación?

—Imposible, a estos monstruitos nada los duerme.

—En fin. ¿Todavía te pagan dos millones por pieza? —Nimoy se retiró la ropa quirúrgica.

—Por uno de este tamaño nos darán el doble. Si en esta etapa de su vida te dan escalofrío, cuando son adultos —McCoy silbó—. Como siempre, recibirás una buena tajada.

—¡Que Dios bendiga a los militares, Bones!

—¡Amén!

Entre carcajadas, salieron de la sala de operaciones. Nadie preguntó por el hombre que dejaron atrás y yacía abierto en canal.

El doctor McCoy encendió el motor de su Rolls Royce. Llegó a casa después de comprarle un collar de rubíes a su amante. Ni siquiera se rascó cuando un pequeño insecto, decenas de veces más pequeño que una pulga, penetró por uno de los poros de la piel en su espalda.

Salamanca, Guanajuato (1979). Está casado con Paty y es padre de dos criaturas hermosas. Es médico urgenciólogo pediatra y escribe ciencia ficción, fantasía y novela negra. Participó en la quinta, séptima y octava generaciones del Seminario de Novela Ibargüengoitia del Fondo para las Letras Guanajuatenses. Su más reciente libro publicado es, “El jurado está deliberando”.