La vida, según dicen, se originó en el agua, concretamente en la salada. El oleaje del mar genera espirales parecidas a mis ventosas. Las corrientes son largas y cadenciosas, lamen mis tentáculos, recorren mi cuerpo como los planetas a las órbitas de cada galaxia.

Las olas rompen en las rocas, besan las playas, la piel, los huesos y las conchas de los moluscos que han muerto o perdido su caparazón embelesados en las lluvias de estrellas de septiembre y abril.

No hay forma para mí de quedarme en la superficie. No hay forma libre de nadar entre las algas, la arena, el arrecife, los peces o las anémonas.

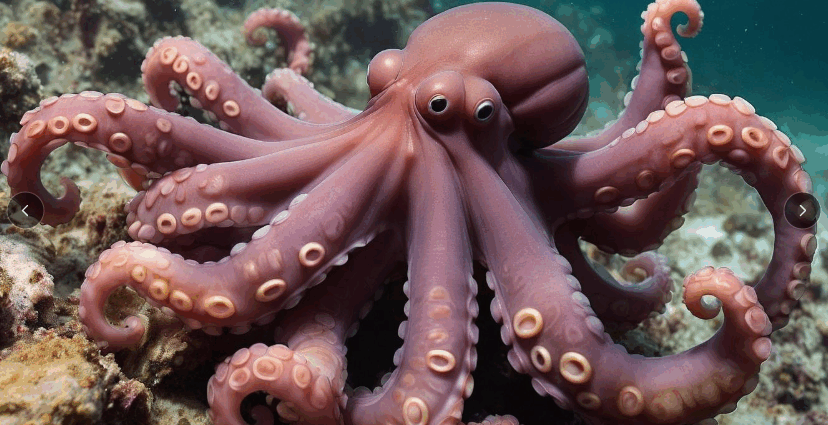

Soy un cefalópodo. Soy Coloidea.

Me siento Nadie. Me siento vacía.

El tiempo es una cueva misteriosa, un agujero entre el agua, la tierra lejana, las piedras y esos ojos penetrantes y atentos, color fuego, expectantes desde las capas profundas hasta las de arriba. Ojos que me miran desde abajo. Ojos cerrados. Ojos llorando lágrimas invisibles. Agua perdida en el agua.

Lo que se fue cruzó el puente a la eternidad. Apenas había una palabra secreta para nombrarle. Apenas escribí ese vocablo en el cielo y al ponerla en el agua, fue que con una bocanada esa ballena o ese tiburón mordieron y se tragaron mi primer corazón.

485 días han pasado desde que uno de mis corazones se fracturó. Se hundió en el agua de mi cicatriz a medio cuerpo, a medio ser, a medio yo.

266 días se cuentan desde que el segundo partió.

Hemocianina en cobre. Hemocianina en azul.

Frío, muerte, oscuridad.

Esquirlas de cobre zarco.

Añil es mi sombra, destella en el celeste de las piedras preciosas que componen el último de mis órganos cardíacos.

El vacío se inyecta en una botella. Estoy desangrándome entre la transparencia rígida del cristal que se llena a gotas, a chorros, a punzos.

Durante la petite morte, el cielo nocturno se colorea con la intensidad del mar. La noche no es negra, es azul zafiro. Las estrellas destellan mientras las horas de vida y muerte se fusionan en una danza íntima, profunda, solemne.

Siento la espuma blanca como una sábana arenosa. Entre mis párpados quedan las luces plateadas y doradas de los astros lejanos. El abismo de las almas muestra en esos destellos lápidas anónimas.

Cuando es arriba, es abajo. Los pequeños Octopus se convierten en estrellas. Corvus y Cygnus miran la mancha blanca donde reposa mi cuerpo dividido.

Así como el mar al cielo, es imposible tocarnos.

Duales, sincrónicos.

Paralelos.

El cometa Halley hace brillar mi sangre, mi cuerpo, mi tinta. Sus líneas resplandecientes en púrpura colorean el cielo químico. La vida es reacción, la muerte, quietud.

Mis últimos latidos astrales disfrutan la colocación de Atlas y Swan mientras las Líridas caen ¿serán los tentáculos de mis amados Octopus celestes? ¿serán el resplandor de sus miradas?

¿A qué se aferran cuando mamá no los ve? ¿ Dónde estarán sin otoño y sin primavera?

Pido misericordia del invierno y del verano.

Mis sueños, mi carne han desalojado mi ser en esta enorme masa de espuma y sal blancas.

Agonizar es hermoso, poético y astral. Agonizar es un silencio único.

La muerte de mis crías es profunda, honesta, eterna y desoladora como esta botella que me propongo llenar.

Nací en Guachochi, Chihuahua, México, soy docente en familia de docentes criada en la sierra del estado de Chihuahua en la Tarahumara. Crecí con las historias de mi abuela, bisabuela, abuelos, tías y demás familiares así como el misticismo que narran la naturaleza y los enigmas presentes en el mestizaje y esos secretos de la estirpe que se han hecho presentes en mis letras tanto en la investigación, docencia, poesía, relato, columna, actuación, música y todas las artes donde me apoyo para contar e interpretar este pedacito de mundo donde nacieron los Ganoko que eran gigantes y los nativos kokoyome, seres de talla enigmáticamente pequeña.

Escribo donde puedo, lo que puedo y agradezco los espacios a donde mis palabras llegan, cobran significado e interpretación. Son los diamantes y la plata del espejo de Urania.