Corríamos por una pendiente con pasto, esperando la tarde para reunirnos. Mi madre, preocupada por mi padre se preguntaba si esta vez vendría alcoholizado o no. Como pensamos, llegó: hecho una fiera y con ganas de jodernos a todos. Empezó por mi hermana Elena. «Tú no te vas a casar nunca. Te vas a hacer monjita, mi hembrita. Nadie la va tocar, quien la toque lo mato o lo dejo loco».

Lo que mi madre pensó que sería un cuento de hadas al matrimoniarse, se convirtió en ficción.

Después comenzó con mi hermano: «Tú vete por más cigarros y cervezas».

Después vino conmigo: «Ni empieces de defensor de tu madre, que hoy le traigo ganas».

Mi madre, abnegada, solo hacía caso a todas sus palabras para evitar ser golpeada, pero la sumisión no garantizaba no ser abusada.

Eso era cada quince días. Mi madre nos pedía callar; siempre ese silencio para guardar las apariencias que, a todas luces, en su mirada se veía inconformidad, sumisión y tristeza.

Al despertar, Elena estaba meada. Mi hermano mordía sus uñas. Mi mamá ya había intentado maquillar su ojo, sobre el que dejaba caer un fleco para ocultar los golpes. A todos los curiosos que preguntaban, ella siempre respondía que había sido asaltada con violencia. Y mi padre, con resaca, solo pedía urgentemente un desayuno para terminar con la temblorina y el dolor de cabeza. Yo esperaba que dieran las siete y media y me salía. Sabía que debía ir a entregar los periódicos para ganarme unos veintes e ir con el profesor Mercado a soltar los puños. En el costal y la pera ponía todo mi coraje, hasta que mis nudillos se inflaran o sangraran. El profe Mercado decía: «Tú debes llegar a la grande, Estufita. Eres pimienta, aguerrido». Y así la colonia me empezó a llamar la Estufita Escamilla.

Como era de pensarse, llegaron los años y el cobarde de mi padre desapareció. Mi madre se quedó con tres adolescentes. En sus acciones y palabras no existía rendirse. En todos los momentos difíciles ella era puerto seguro para nosotros tres, nos daba calma y soporte.

A pesar de que el viento lleva el nombre de mi padre, siempre le perdoné todo, menos que se hubiera largado. Todo el peso cayó sobre mis hombros desde que se marchó. Es un malestar estancado siempre bajo la piel. Sentía un impulso de miedo al caminar por las calles y poder encontrarlo. Llegué a pedalear muchas veces a colonias lejanas y observaba detenidamente a los pordioseros. En mi cabeza imaginaba rasurarlos, cortarles el cabello, pero ninguno llegaba a parecerse. Un amargo recuerdo llegaba a mí cuando pensaba en las friegas que le metía a mamá y los inestables momentos que generaba su forma de beber y perderse.

Elena terminó siendo pareja de la amiga de su infancia, Lourdes. Les gritaban en el barrio: «tortillas», «lenchas», «tijeras»; pero ellas, desde niñas, sabían que para ser libres significaba estar juntas y sin el otro género cercano. Eran activistas de los derechos de las mujeres, ambas abogadas, y dirigían una casa de mujeres migrantes en Chiapas.

Mi hermano duró diez años en la preparatoria y nunca la terminó. Se convirtió en un punketo skato que con el tiempo fue cambiando al estilo de música de moda; escuchaba al final lo que siguiera sonando con la idea de permanecer en la fiesta. Decía mi madre: «Tu hermano de verde va a pasar a podrido, así como tu padre. Se parece tanto a él en sus formas de actuar».

Yo seguía buscando a mi padre en todas las peleas. Antes de sonar la campana, tapaba los reflectores con mis guantes y volteaba a ver hasta dónde me permitía mi vista, por si iba a verme pelear. Mis peleas salían en la radio y en los periódicos. Seguro él sabía que estaba en el boxeo profesional. Pero nunca encontré su rostro dentro y fuera del cuadrilátero, me daba coraje. Sobre la cara de mi rival siempre puse la de mi padre. Llevaba así quince peleas invicto.

Me persigue la idea de lo que pudo ser a su lado. Desde los festivales en la escuela, en mis entrenamientos, en mis presentaciones, con mis amigos, mis novias, siempre la pregunta: «¿Y tu papá?». Y yo, como ratón sin salida, con la misma respuesta. Aunque la fui cambiando con el tiempo: «Se fue», «Se accidentó y falleció», «Se murió». Pero solo cuando cumplí 18 años y vi la vida desbaratada que dejó por su cobardía, empecé a decir: «Nos abandonó, se largó». A la gente con la que compartía amor y confianza le agregaba: «Por mí, ese señor que chingue a su madre». El discurso no cambiaba nada, pero me iba liberando por microdosis.

El tiempo no cura nada; eso es una mamarrachada que se inventaron, seguro, un grupo de abnegados. Cada día es curioso que, sin nunca haber estado presente, se formó un presente en mi mente como un fantasma caminando por detrás y delante de mis ojos. Siempre caminé con la ilusión de encontrarlo, y tuve algunas oportunidades. En una ocasión, Dolores, su hermana, mi tía, vino a ver a mi mamá. Nos metieron al cuarto a mis hermanos y a mí. Después escuché que me quería llevar a verlo, pero yo no quise. Pensé: «Al rato lo veo». Después, me encontré a su amigo Agustín «El Indio», un chofer de ruta que había crecido con él en la Colonia Escandón. Me dijo que se reunían en la cantina “La Necesidad”, que le cayera a ver a mi jefe, que hablaba mucho de mí. Y sí, me dirigí hacia la cantina tres veces, las recuerdo, pero no tuve el valor de verlo. Era un sentimiento ahogado, sofocado, sin explicación; ojalá quemara, pegara, doliera y se pasara. Pero era una constante duda que lo hacía presente y que, con cualquier pregunta, la respuesta era una confrontación imaginaria.

La última vez que intenté ir a verlo, me congelé. Lo vi a una cuadra de mí, caminando con El Indio. Se veía entero, rozagante, espaldón y con su bigote revolucionario. El chiflido de Isidro me distrajo y después se perdió entre la multitud. Isidro me invitó a ver a unas amigas de él de la universidad. Estaba escrito que no iba a verlo jamás. Me tocó Fabiola y a Isidro, Clara. Bellísimas ambas. Fabiola me dijo que estudiaba Sociología; era bien marijuana, de hecho por ella probé la hierba en esa tarde, y terminamos desnudos cogiendo en un salón de su escuela. Después me llevó a ver una obra, según ella emblemática de Ciudad Universitaria: el Espacio Escultórico, pura roca volcánica, y quiso también coger al aire libre; terminamos con las rodillas y las nalgas raspadas, pero marihuanos, ni se sentía. Isidro y Clara se nos perdieron desde que entramos a las islas. Esas viejas eran popis, no tenían mucho billete, pero pues sus papás les pichaban todo. Cuando íbamos caminando hacia el metro, Fabiola me abrazó y me pidió que la besara. Nos suspendimos en las rocas volcánicas del Xitle; la brisa comenzaba y me quité mi chamarra de mezclilla para que se cubriera ella. Arranqué una flor color azul cielo y se la regalé. Caminando, ya medio entrando en razón después de la fiesta matutina, me preguntó sobre mis padres. De mi madre hablé un libro entero; de mi padre lo intenté, pero no había nada que decir, solo que se había largado, el hijo de la chingada.

Fabiola se deshizo como un polvorín sobre agua. Nunca supe de ella; solo una vez me la encontré en una pelea que tuve cuando comencé a cobrar en el boxeo, iba de la mano de mi amigo Isidro.

Parejas, amistades, trabajos, compromisos; en general, después de dar mi antecedente de orfandad, se escabullían. Era la culpa de la ausencia, o de lo que transmitía con dolor cuando hablaba de ello. Y amistades que permanecían preguntaban, después en confianza, sobre mi padre. Algunos coincidíamos: no teníamos papá. Acaso en México, ¿los hombres por ejercer la paternidad perdían masculinidad? ¿O era de cabrones dejar a la hembra sola? ¿O los hombres no muestran sentimientos y les daba igual andar sembrando hijos por doquier y negarlos?

Una tarde cualquiera, perdía el tiempo a través del móvil después de un entrenamiento, apareció la sugerencia de amistad de mi amigo Isidro. Me dio risa, el cínico se había juntado con Fabiola. ¿Qué quería? Lo acepté. A los pocos minutos comenzó a poner mensajes, en los cuales adjuntaba unas fotos.

«Estufita, ¿es tu papá? El señor es a toda madre. Llevo tomando con él desde anoche, lo encontré en “La Necesidad”. Él comenzó a hablar de boxeo y todas sus referencias son tuyas. Si no es tu papá, eres su ídolo, güey. Jálate a “La Necesidad”».

Le pedí una foto de él y la persona con la que estaba.

Esa noche tenía ganas de vencerme, de no buscar por ningún lado la cara de mi padre. Quería evitar su rostro en mi contrincante. Deseaba ver a los papás con sus hijos sin el deseo o las ganas de tener al mío. Solo podía decir que quería arder; su foto sobre mis parrillas, no en balde era la Estufita, podía quemar todo, volverlo cenizas, transformarlo a polvo, carbonizar a mis contrincantes. ¿Por qué no podía quitarme de la mente su ausencia de mi vida?

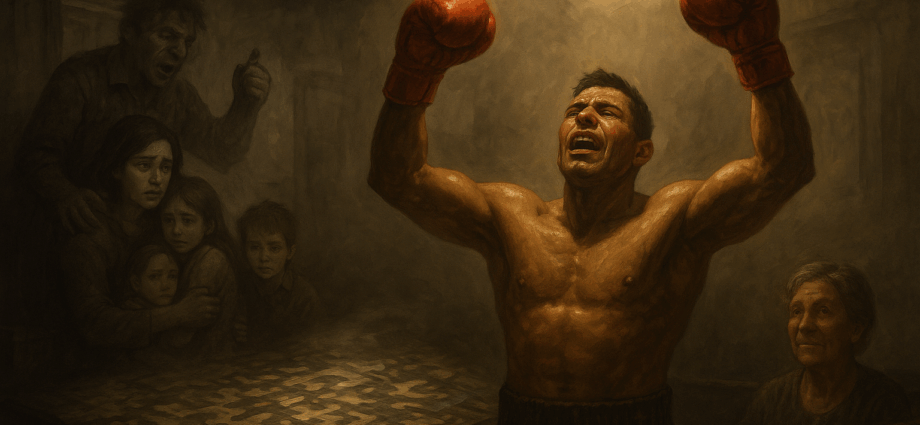

Esa noche no quise saber nada. Al subir al ring, mis guantes no taparían los reflectores para buscar su cara. No vería a mi padre en el oponente, sino mi cara; al hombre que forjó la soledad y los golpes de la vida siempre con el manto de ternura de mi madre. Tenía ganas de saber más de mí sin el peso de no tenerlo. Debía perdonarlo. Cada golpe que conectara no llevaría el peso su ausencia, sino la fuerza de mi existencia. Y ahí, en el júbilo de la victoria, por fin observaba la sepultura de quién me abandonó. Había vencido a mi oponente, le había ganado al enemigo invisible de su recuerdo.